私にとって思い出の一冊

私は物語が好きだ。だから小説が好きだし、映画が好きだ。きっとこれを読んでいる人もとっておきの一冊があるだろう。

そんな私の思い出の一冊が、ウィリアム・ギブスンとブルース・スターリングが共著した傑作小説ディファレンス・エンジンだ。今回はディファレンス・エンジンの魅力に迫っていく。

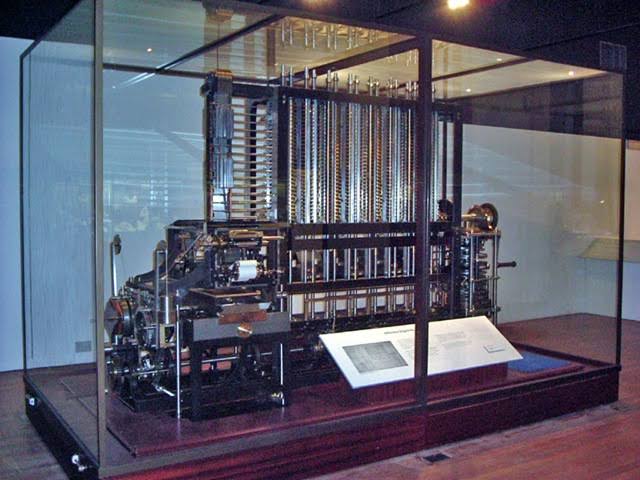

そもそもディファレンス・エンジンとは19世紀に、チャールズ・バベッジによって実際に開発が進められていた電子技術に頼らない演算装置だ。

つまるところ、非常に複雑な機構で動作するアナログなコンピュータである。しかしこのディファレンス・エンジンは様々な問題を抱えており、予算的な壁もあって完成には至らなかった。

このディファレンス・エンジンが完成していたら、世界はどのように推移していたのだろう。

そんな想像を膨らませた物語がこの小説だ。

舞台が19世紀のイギリスである以上、物語は現実に起きたことになぞらえて進む。だが少しづつ、ちょっとした何かが変わり、バタフライエフェクトのように、小さなきっかけがより大きな変化を起こしつつ物語は展開する。

そしてその物語は、読者の脳天に雷を突き落とすかのような衝撃的な結末を迎えることになる。

そう言われると何だか壮大な冒険譚に聞こえるが、この小説はそう簡単に読む者を楽しませようとはしない。

物語は群像的に様々な登場人物の視点で語られ、複雑に絡み合い、専門用語や当時の風情や風俗が何の説明もなく飛び交う。

しかし、これこそがこの小説を傑作たらしめている。

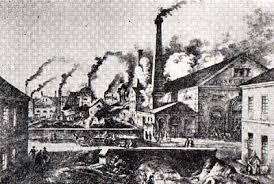

19世紀のイギリスといえば産業革命期だ。イギリスは習慣や生活が目まぐるしく変化していた混沌の渦中であり、政治は暗躍した。だからその時代は、現代を生きる我々では想像できない多くの文化が所狭しと文字になって現れる。

紳士は品位の証であるクラヴァットを首元に巻き、ランプはガスで燃焼し、オムニバスに乗って街中を移動しては、クリノリンで綺麗な弧を描くスカートを翻す淑女が日傘の影で尖塔の街並みを望む。

日本と中国が経済成長と共に公害問題に直面したのと同じだ。

この小説にあるイギリスは、現代にあるイギリスの過去、確かに存在していた歴史だ。

しかしこれを読む私にとってそれは、実在した過去と呼ぶにはあまりに異世界的だった。

本当の異世界とは何か?

異世界とは、私たちの常識では測れない場所だ。そこでは見たことも聞いたこともない物が溢れている。私が生きる時代では通用しない常識がある。ファッションがある。服の名称も聞いたことのないものばかり。

つまり異世界とは、私たちが知らない異文化とテクノロジーの世界であり、異世界を追求した物語というのは容易に理解できないものなのだ。

19世紀のイギリスは、我々にとっては既に異世界なのだとこの小説は表している。

登場人物はいちいち細かな説明なんてしない。何故ならその世界にとって我々の非常識は彼らの常識なのだから。

なのでこの小説は、途方もない何かを見せられている気分になる。人によっては、何だかよく分からないものに感じてしまうかもしれない。

だからこの小説は、19世紀のイギリスの風景を噛み締めるように読むことをオススメする。理解できないなら無理に理解しようとしなくてもいい。

産業革命真っ只中のイギリスに迷い込んでしまったタイムトラベラーのような気分を経験できると考えれば、この小説が与えてくれる時間は至高のものだ。

さて、ここから先はディファレンス・エンジンを読み終えたはいいものの、何が何だかよく分からないままに終わってしまったよ!

という人に向けて解説しようと思う。なのでここから先はネタバレになるので注意。

ディファレンス・エンジンとは、我々の想像力そのものである

ディファレンス・エンジンの物語は非常に抽象的かつ詩的な表現で結末を迎える。

ロンドンの街中にいたはずが、原子の粒にまで分解されると、電子の狭間へと吸い込まれてしまったかのような表現がされている。この表現は何も大袈裟ではない。

そしてこの表現は、決して物語の結末を曖昧に誤魔化したわけではない。

物語の冒頭を読み返してほしい。老いたシビル・ジェラートが、若かりし日を思い出すところから始まっている。そのときの一文はこうだ。

“シビルはロンドンでの暮らしを想い起こす。そこで記憶は向きを変え、光のように素早く屈折して、別の横道にはいるーそこでは、いつも夕方ー”

シビルが記憶を思い出す様を詩的に表現した味わい深い一文だ。まるで人が記憶を思い出したときの脳内で起きた化学反応を文字化したように感じるが、実はそうではない。

これは、ディファレンス・エンジンが演算を開始したことを表現している。つまり、この物語は最初から最後までディファレンス・エンジンが演算した物語だったということになる。

ならそのディファレンス・エンジンとはどこにあったのだろうか?

その所在は明かされていない。

その答えは貴方の手の中にある一冊の本だ。文字を抱く光を捉える貴方の目だ。掴み取った抽象化された情報を補完する貴方の思考だ。

小説という物語を媒体に、あり得たかもしれない歴史を弾き出し、外部から及ぼされる様々な事象にサポートされながら生み出された差異。これを演算と言わずに何と言おう。

つまりディファレンス・エンジンとは、この小説を手にとったあなたそのものだったのだ。

それを理解した瞬間、私は落雷に打たれた。文字のみでここまでの表現が可能なのかと愕然とした。もう何年も前に読んだ書籍だが、その衝撃は今も鮮明に思い出せる。

だが多くの人にとっては読み辛く、起伏に乏しい本だと感じるのも理解できる。故にこの小説は大衆に向けた娯楽とは言い難い。この小説はSFというジャンルに真摯に向き合った結果なのだから。

だが私は幸運にもこの小説の持つカタルシスに気がついた。

だからこの感動は私だけが弾き出した演算の結果…

私だけの差異。私だけの差分。

ディファレンス・エンジンは、人の思考の振幅がもたらした、途方もなく偉大な物語なのである。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/321dd58d.41432034.321dd58e.fe0cd653/?me_id=1213310&item_id=13037991&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6774%2F9784150116774.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント